Boston, Massachusetts.– Hay ciudades que se visitan, y otras que, sin pedir permiso, te visitan. Las primeras son fáciles: caminas por sus calles y plazas limpias, visitas sus cafés nerviosamente amables, les haces fotos —son el mejor selfie spot—, observas monumentos en pie por pura costumbre, recorres enormes malls, compras suvenires y postales. Te devuelven exactamente lo que prometieron en los folletos turísticos o en algún video de YouTube. Apenas se quedan como un registro débil en la memoria.

Luego están las otras, las que llegan sin pedirlo. No las recorres: te recorren. No las miras: te leen. Así llegó Boston a mí, una ciudad que entra sin permiso, se sienta, te observa por dentro y, si tienes suerte, te ofrece un poco de historia a modo de cobija. Siempre he contado con esa suerte, y la familia suele ofrecerme una excusa para volver.

Era otro invierno, otro regreso a Boston, pero esta vez tenía un objetivo simple, casi infantil. Lo digo así porque el amor por los libros, la música y las fotografías no lo elegí yo; me llegó temprano, de mi padre. Quería encontrar aquella antigua librería de la que había oído hablar. Ya había estado en Boston otras veces, siempre con la misma intención, y siempre algo se interponía. Así que impávido salí a dejarme recorrer por la ciudad, a permitir que los ladrillos rojos me hablaran y que las ventanas blancas me susurraran secretos.

Hacía frío en la calle. Ese tipo de frío que se cuela por las fibras del abrigo y decide quedarse a vivir entre la piel y los huesos. Caminaba con las manos enterradas en los bolsillos, como si allí guardara mi Kamehameha. Boston me ofrecía museos, parques, poemas y calles coloniales…, pero la librería parecía ocultarse, moviéndose de lugar como cartas entre las manos de El Mago Pop.

Camino hacia Beacon Hill, el barrio me recibió como siempre: arrogante, hermoso, indiferente y cansado de quien ha visto demasiadas revoluciones y ahora demasiados cafés caros, sin dejar por eso de ser acogedor e íntimo. Es imposible no amarlo. Las calles adoquinadas, los faroles negros, los ladrillos rojos que resisten al tiempo como un maquillaje antiguo que se rehúsa a borrarse el rímel.

Recorro sus calles y la ciudad me empuja, una vez más, hacia Acorn Street —la calle más fotografiada de la ciudad y, probablemente, la más consciente de ello—. Parecía susurrar historias de artesanos del siglo XIX, con puertas coloridas y jardineras vibrantes. Casas de comerciantes que regresaban tarde, de mujeres que dejaban flores en ventanas estrechas. Calles empedradas con piedras importadas en goletas desde Maine, que parecen esperar las pisadas como quien abre una carta atrasada de alguien que murió hace años y, aun así, insiste en escribir.

Aproveché la presencia de otros visitantes y pregunté, casi como quien pide la hora, si sabían dónde quedaba la librería más antigua de Boston. Me miraron con esa mezcla de amabilidad y desorientación que suele acompañar a los turistas y uno respondió que quizá hablaba de «la mítica librería que aparece y desaparece como el tren de Hogwarts». Asentí, sonriendo, confirmando que sí, que esa misma. Me dijo que no era de ahí, que no tenía idea, y sugirió —con una seguridad injustificada— que probara «preguntarle al seguridad del The Harp». Agradecí, porque uno siempre agradece por educación, y seguí caminando.

La sugerencia de otros transeúntes y la mala intuición me llevaron, a otro lugar. Terminé en Cheers, ese bar donde dicen que todo el mundo conoce tu nombre, aunque nadie parecía interesado en aprender el mío. Claro, no soy un personaje de una sitcom de los ochenta. Recordé una frase de Gay Talese sobre los neoyorquinos que transitan la vida con el nombre incorrecto y pensé que a algunos visitantes de Boston les pasa algo parecido. Ahí estaba yo, en la barra anotando frases en servilletas, tomando cerveza Samuel Adams y emocionándome con poemas de Sylvia Plath, Ron Padgett y Emily Dickinson mientras sonaba Losing my religion, como si eso pudiera ayudar en algo.

Mientras escribía esas frases sueltas, a modo de confesión doméstica sin destinatario, una mujer se sentó a mi lado y, sin ningún tipo de introducción ni presentación, susurró: «Hola, Cliff, dime, ¿de qué color es el cielo en tu mundo?». Levanté la cabeza y aclaré que no era Cliff. Me miró un segundo y dictaminó que «parecía un Cliff».

Agradecí el intento de rebautizarme, pero a mí me llamaron igual que a mi padre. Aproveché la interrupción para preguntarle por la librería y su respuesta fue una gran carcajada, seguida de la misma frase que ya empezaba a parecer un mantra urbano: «Pregúntale al seguridad del The Harp». La miré con asombro y le pregunté qué significaba eso, regalándole una sonrisa fingida. Terminé el último trago de esa mezcla honesta de agua, malta, lúpulo y levadura, dejé la propina bajo el vaso y regresé a casa con la sensación de que la ciudad se estaba divirtiendo a mi costa.

Desperté temprano. El reloj marcaba 4:33 a. m., confirmando que el insomnio es puntual y también tiene un humor negro. No era mi intención abrir los ojos a esa hora, bajo una mañana fría que parecía buscar cierta humanidad. Boston seguía dormida, o fingía hacerlo, y yo ignoraba cómo se estaban comportando las cosas afuera.

Recuerdo que jugué el Powerball. Revisé el ticket: no había ninguna coincidencia. Me reí solo. Luego opté por seguir leyendo Buffalo Bill ha muerto, de E. E. Cummings. Después de un rato, el Mr. Hyde que habita en mí no me dejó continuar en paz y decidí cerrar el libro al terminar el poema 44.

Encendí la televisión con la misma disposición con la que suelo abrir un libro y busque qué ver. Así encontré The Holdovers. La historia se situaba en un internado de Boston durante los años setenta: un tiempo y un lugar que no me pertenecen, ni a los que pertenezco. Aun así, sentí una cercanía incómoda, una nostalgia que consulta las cartas del tarot en busca de una respuesta clara y no la encuentra. Es una historia sobre personas solitarias durante la alegre temporada navideña, personajes que atraviesan las fiestas sin el entusiasmo que dicta el calendario.

Las escenas seguían guiando el pulso emocional cuando, cerca de los ochenta minutos, algo en mí se detuvo. Reconocí de inmediato aquel lugar. La película no me revelaba la librería: el destino me la devolvía. No había letrero ni dirección y, aunque la nostalgia no siempre responde a la memoria, sin aviso se produjo un vínculo, una forma extraña de intimidad difícil de explicar.

La librería apareció en pantalla durante un par de minutos, tal vez, pero la sentí tan cercana y familiar que supe, sin dudarlo, que era ella. Al terminar la película, la sensación permaneció. No se disipó. No fue euforia ni melancolía. Fue gratitud. Un agradecimiento silencioso, sin gesto visible, como cerrar una puerta con cuidado para no despertar a nadie en la habitación. Con esa certeza aún intacta, busqué información sobre la película y di, por fin, con la dirección. Celebré, y volví a celebrar, al no tener que preguntarle al seguridad del The Harp.

Mi deseo de encontrar la librería se volvió más urgente. Estaba dispuesto a arriesgarme y elegí el movimiento. Afuera, el frío repetía su ya conocido discurso mientras el mundo seguía empeñado en funcionar. Caminaba con esa disposición errante que uno adopta cuando no espera nada concreto y, por lo mismo, está abierto a encontrar algo importante.

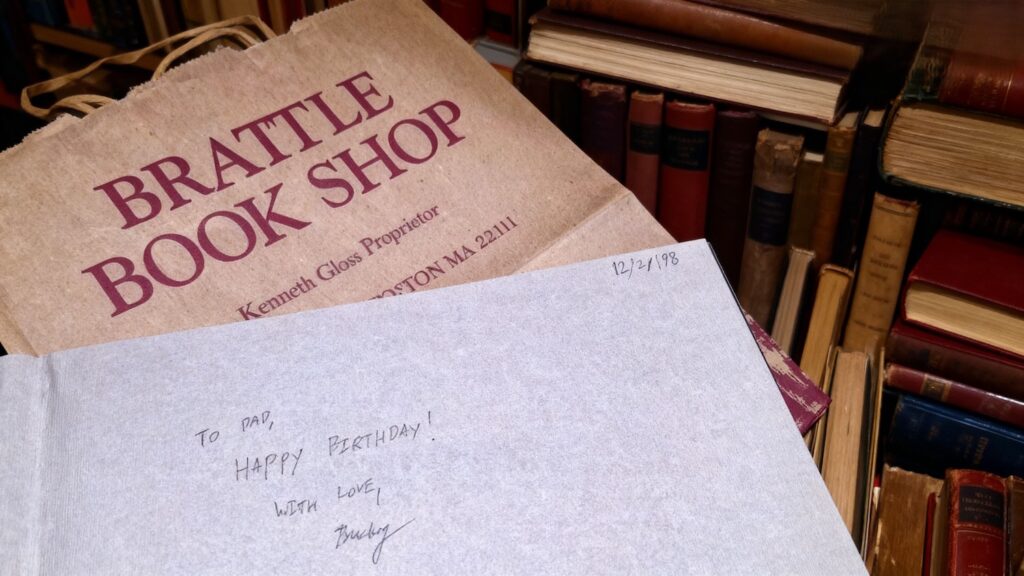

La vi desde la acera de enfrente. El edificio se alzaba con una sobriedad casi obstinada, sin ansiedad por vender, pero con una clara vocación de acogida. La fachada, de ladrillos pintados de un negro cansado, mostraba ventanas que, con dignidad, invitaban a la calidez de su interior. Sobre el escaparate, un lápiz amarillo con la goma mordida anunciaba el nombre; más arriba, colgando junto a las ventanas del segundo nivel, un enorme libro reafirmaba que ahí estaba la Brattle Book Shop.

Me quedé un momento frente a ella, inmóvil, agradecido de que nunca hubiera sido alcanzada por el fuego de Montag. Dudé antes de cruzar la puerta, porque sé que no se abre dos veces de la misma forma. Pensé —con una ironía que me hizo sonreír— que si no entraba en ese instante, la librería probablemente seguiría allí, sin resentimientos; yo, en cambio, no.

Bajo un augurio favorable cruzo la puerta, el murmullo de la calle quedó atrás. El interior olía a papel y tinta vieja, a madera y a tiempo bien invertido. No era un olor fuerte, era una presencia. Los estantes se elevaban sin prisa, repletos de libros que no parecían estar a la venta, sino en resguardo. Caminé despacio porque el lugar imponía otro ritmo, como si cualquier movimiento brusco pudiera despertar a los libros de un sueño profundo. Avancé con cautela, como cuando visitas la casa de tus abuelos después de mucho tiempo, sabiendo que nada ha cambiado y que te recibirán con el mismo amor de siempre.

En medio del recorrido, entre ediciones gastadas y lomos marcados por el uso, apareció un libro de Robert Capa. Pesado. De tapa dura. Con fotografías que no buscan belleza, pero la alcanzan a fuerza de verdad. No reclamaba atención. Estaba ahí, como si hubiera aprendido a esperar. Pensé en cuántas manos habían pasado por esos mismos pasillos sin encontrarlo y en lo injustamente selectivo que puede ser el azar cuando se vuelve literario. Lo tomé con cuidado, como si pudiera despertarse. Las páginas tenían ese tono amarillento que no envejece: atestigua. No eran solo fotografías; eran un archivo de miradas, de instantes sostenidos al borde de algo irrepetible.

Sostener el libro fue, de algún modo, sostener todas esas historias: guerras, personajes detenidos en un punto exacto del tiempo, esperando la paz. Volví a la primera página y encontré una dedicatoria: «To Dad, happy birthday! with love, Bucky. 12/21/1998». Ahí el lenguaje se quedó corto. Y eso era una rara señal. La dedicatoria era simple, pero provoco una catarsis que destruyo mi escudo de defensa moviendo mis recuerdos de lugar. Pensé, por un momento, en lo que les debemos a los vivos, y apareció otra. ¿Qué les debemos a los muertos? Pensé en mi padre. Intenté recordar qué fue lo último que le regalé.

Comentarios