En 1967, cuando el mundo comenzaba a bailar al ritmo de la revolución cultural, y la moda se rendía ante la psicodelia, los colores vibrantes y las formas libres, Dior presentó una de las piezas más icónicas de su historia: el Rainbow Dress. Diseñado por Marc Bohan, director creativo de la maison desde 1960, este vestido se alejaba de la rigidez del New Look de los años 50 para abrazar una nueva feminidad, mucho más fluida, más expresiva y completamente fascinante.

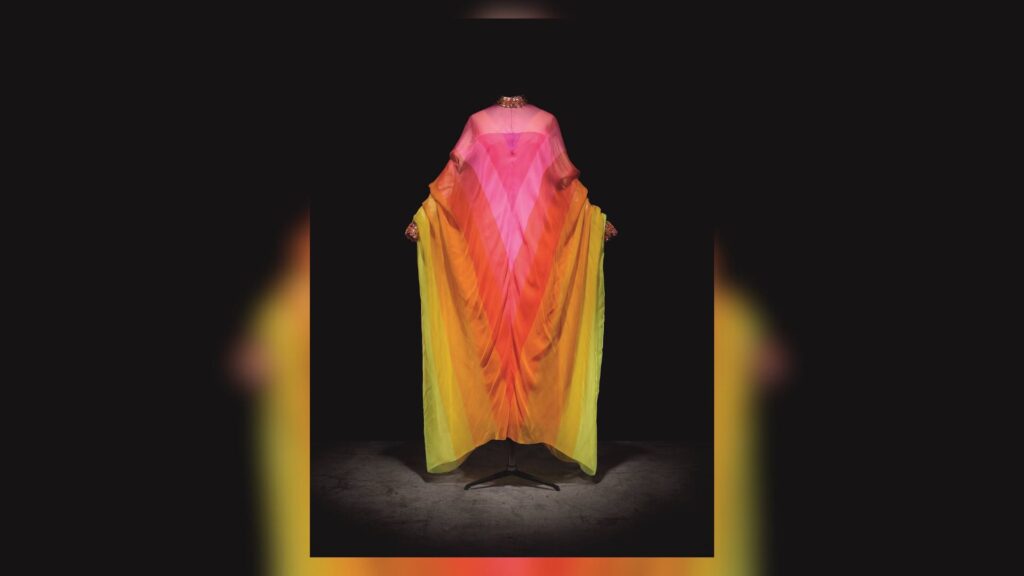

Hecho en capas de gasa de seda que parecían flotar en el aire, el vestido desplegaba un degradado que abarcaba todos los tonos del arcoíris, desde los rojos más encendidos hasta los azules más profundos, en un orden armónico que convertía cada movimiento en un espectáculo visual. Su ligereza y luminosidad eran más que atributos estéticos: eran una declaración de libertad. En un contexto marcado por la lucha de derechos civiles, el feminismo emergente y el espíritu de ruptura de los sesenta, el Rainbow Dress se convirtió en símbolo de lo que podía ser la moda: arte, poesía y manifiesto al mismo tiempo.

Y como ocurre con las piezas verdaderamente icónicas, este vestido encontró sus cuerpos perfectos. Dos mujeres, dos estilos de vida, dos mundos: María Félix y Grace Kelly. Ambas lo llevaron, cada una a su manera, y dejaron una huella imborrable en la historia de este diseño.

María Félix, la diva del cine mexicano, la Doña, la mujer que no aceptaba un “no” por respuesta, lució el Rainbow Dress como solo ella podía hacerlo: con presencia, fuerza y un halo de realeza latina. Las fotografías que circulan de ese momento la muestran erguida, decidida, envuelta en esa cascada de colores que parecía moverse a su antojo. No era el vestido el que la dominaba, era ella quien lo comandaba. Y esa simbiosis entre la teatralidad de la prenda y la intensidad de Félix crearon uno de esos momentos en los que la moda deja de ser vestimenta para convertirse en historia.

Se dice que María exigió ciertos ajustes al vestido antes de usarlo. Nada que no fuera perfecto podría estar sobre su piel. Y Dior, consciente del peso que tenía su figura pública, accedió. Aquella versión adaptada reforzó la cintura, elevó levemente el escote y acentuó el movimiento de la gasa. No era solo una clienta más, era María Félix elevando el arcoíris al estatus de armadura. Una armadura de color para una mujer que dominó con temple el mundo del cine y de la sociedad internacional.

Por otro lado, Grace Kelly, quien ya había dejado Hollywood para convertirse en Princesa de Mónaco, representaba otra clase de poder. Más silencioso, más contenido, más diplomático. Fue una de las clientas más fieles de Dior, y durante la dirección de Bohan lució múltiples diseños suyos, tanto para actos oficiales como para retratos privados. Bohan supo entender su estilo discreto, sobrio, pero nunca aburrido. En ese contexto, el Rainbow Dress también encajaba, porque no era simplemente un estallido de color, era una pieza cuidadosamente equilibrada, donde cada tono tenía su lugar, y la armonía reinaba sobre la exuberancia.

Pensar en Grace Kelly en el Rainbow Dress es imaginar una reinterpretación del lujo: la princesa que transformaba cualquier atuendo en parte de su aura imperturbable. Lo interesante es que el vestido tiene esa dualidad. En María Félix era un fuego; en Grace Kelly, habría sido un susurro de luz. Y ambas lecturas son válidas. En eso reside su genialidad.

Más de medio siglo después, el Rainbow Dress sigue despertando pasiones. Ha sido exhibido en museos como el Denver Art Museum, reaparece en libros, editoriales de moda, y es fuente de inspiración para colecciones contemporáneas. Su presencia en la cultura pop no ha mermado, y su mensaje visual sigue siendo tan contundente como en 1967: la belleza no tiene que elegir entre elegancia y expresión. Puede tener ambas.

En un mundo donde la moda muchas veces sacrifica profundidad por inmediatez, el Rainbow Dress recuerda que los grandes diseños nacen de una visión clara y una ejecución impecable, pero también de un contexto que les da sentido. María Félix y Grace Kelly lo entendieron. Supieron habitar ese vestido como solo las grandes mujeres lo hacen: no vistiéndolo, sino completándolo.

Hoy, cuando tantas piezas se olvidan al día siguiente de un desfile, el arcoíris de Dior sigue brillando. No por lo escandaloso, no por lo viral, sino porque fue capaz de unir color, carácter y legado en un solo gesto de tela suspendida.

Comentarios