Hablar de merengue en República Dominicana es hablar de identidad. Aunque solemos pensar en el merengue como sonido, ritmo y movimiento, la moda (el vestuario, la indumentaria, el estilo) ha sido un componente estructural para su legitimación, evolución y permanencia. Desde los primeros compases rurales hasta las explosiones urbanas del siglo XXI, la ropa ha sido aliada, escudo y estrategia, y entender esa relación es clave para comprender cómo un género pudo ascender de lo local a lo nacional y de lo nacional a lo internacional.

Del campo al salón: vestir el merengue para hacerlo respetable

El merengue nace en espacios rurales, asociado al perico ripiao, a la cotidianidad del campo y a una estética sin pretensiones: ropa funcional, ligera, hecha para trabajar y bailar, no para ser vista. Cuando la élite urbana dominicana empezó a escuchar el género, lo miraba con recelo, considerándolo vulgar y poco refinado. Por eso, el salto del merengue hacia los salones y los escenarios formales exigió una transformación visual.

Las primeras orquestas que llevaron el merengue a espacios más sofisticados entendieron ese desafío: traje, camisa, corbata, músicos uniformados. La ropa operó como un mecanismo de limpieza simbólica. El traje no era solo indumentaria, era un argumento social: el merengue podía ser elegante, disciplinado, digno. Esta estética de “música de salón” no fue superficial; fue un primer paso para romper la barrera de clase que separaba al merengue de la aceptación general.

El combo show: espectáculo, color y modernidad

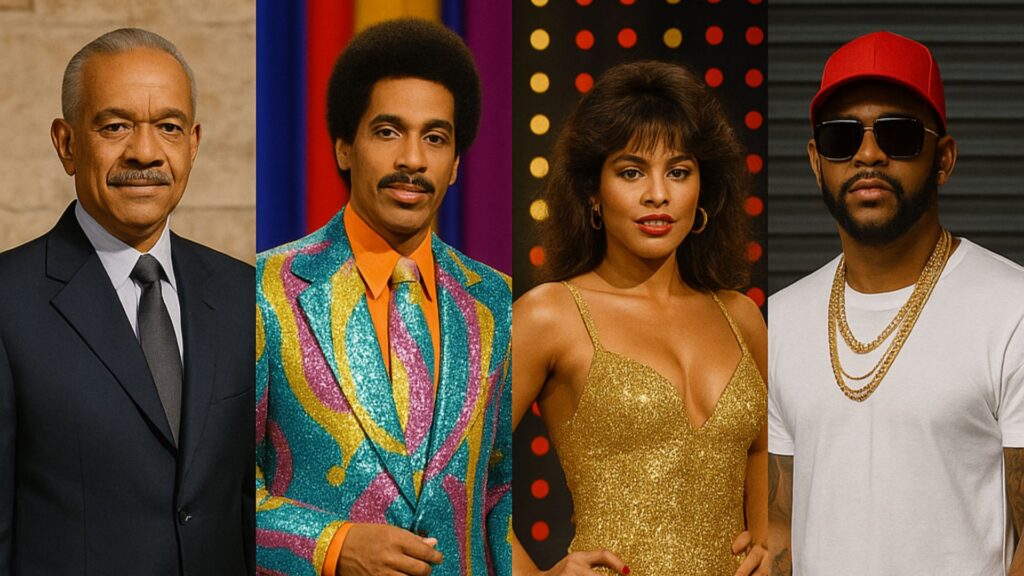

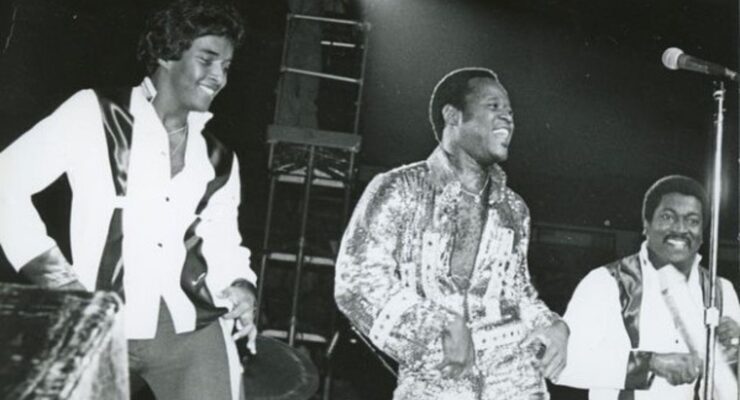

La verdadera revolución estética llegó entre los años 60 y 70 con Félix del Rosario, Wilfrido Vargas y, sobre todo, Johnny Ventura. Ventura entendió lo que pocos habían comprendido: que en la era de la televisión, la moda era música. Sus trajes brillantes, colores vibrantes, lentejuelas, botas, estampados y conjuntos perfectamente coordinados con la orquesta reformularon por completo la imagen del merenguero.

El merengue dejó de “verse serio” para empezar a verse moderno, atrevido, visualmente memorable. Ventura no solo cantaba: performaba. Ese “combo show” creó una estética caribeña nueva, fusionando elementos del soul, el disco, el pop anglosajón y la alegría dominicana. El vestuario ayudó a solidificar una identidad visual fuerte que conectaba con una generación marcada por la televisión en blanco y negro primero, y luego a color.

La moda, en ese momento, fue mucho más que adorno: fue estrategia cultural. Convirtió al merengue en espectáculo, en producto exportable, en una experiencia integral donde el ritmo, el baile y la ropa contaban la misma historia.

Los años 80 y 90: glamour, competencia y excesos visuales

Las décadas de 1980 y 1990 fueron el auge del merengue comercial. Era la época de orquestas grandes, shows televisivos, concursos, festivales, videoclips y giras internacionales. La competencia entre agrupaciones era feroz: si una orquesta estrenaba un traje espectacular, otra debía superarlo.

Las hombreras exageradas, chaquetas brillosas, colores eléctricos, telas metálicas, coreografías visualmente sincronizadas, y un ejército de músicos vestidos de forma idéntica definieron una estética de glamour tropical que se integró a la memoria colectiva. En ese período, la moda cumplió varias funciones clave:

- Convertir al merenguero en ícono aspiracional: elegante, moderno, llamativo.

- Diferenciar cada orquesta en un mercado saturado.

- Amarrar sonido e imagen a una época claramente reconocible.

- Construir espectáculo total: luces, baile, vestuario, puesta en escena.

Sin embargo, estos años también marcaron la consolidación de un patrón problemático: la hipersexualización del vestuario femenino. Mientras los hombres solían vestir trajes o chaquetas sofisticadas, a las mujeres se les asignaban minivestidos, escotes extremos y telas reveladoras. Esta asimetría reafirmó un imaginario desigual que aún acompaña, para bien o para mal, una parte del merengue tradicional.

Siglo XXI: el merengue urbano y la moda como narrativa de barrio

A partir del 2000, el merengue enfrenta una crisis de identidad frente al auge del reguetón, la bachata modernizada y el dembow. En respuesta surge el merengue urbano (o merengue de calle), encabezado por figuras como Toño Rosario y, luego, Omega. La estética cambia radicalmente: ya no se trata de trajes brillantes, sino de gorras planas, lentes oscuros, cadenas pesadas, camisetas de diseñador, jeans ajustados y tenis de marca.

Este nuevo vestuario cumple una función narrativa: representa la movilidad social del barrio. La ostentación se vuelve símbolo de éxito; el exceso se convierte en identidad. El merengue urbano se viste igual que el reguetón, acercándose a públicos más jóvenes y urbanos, pero alejándose del glamour orquestal clásico.

Aquí, la moda opera como lenguaje generacional:

- Identidad: conecta el merengue con códigos contemporáneos del hip hop y lo urbano.

- Poder: exhibe riqueza como triunfo.

- Diferenciación: rompe de forma clara con la estética de los 80 y 90.

La parte crítica: en esa transición, parte del merengue urbano reprodujo clichés de violencia, machismo y ostentación vacía que, aunque comerciales, limitaron su legitimación cultural.

El merengue ha sido, desde sus inicios, un espectáculo social. Se baila, se mira, se celebra. Su teatralidad lo hace inseparable de la moda. Incluso Johnny Ventura lo definió como uno de los grandes embajadores del país; y un embajador debe lucir como tal.

Hacia una nueva estética del merengue

Reimaginar la relación entre moda y merengue no significa desechar su pasado, sino rediseñar su futuro. El merengue tiene todo para hacerlo: historia, identidad, presencia turística, carisma escénico y un archivo visual tan rico como diverso.

Si la música narra quiénes somos, la moda muestra cómo queremos que nos vean. En un país donde las pantallas dominan el consumo cultural, el merengue no puede permitirse sonar bien y verse desfasado. La historia ya demostró que cuando el merengue se viste bien, avanza. El reto ahora no es solo bailar, es verse, sentirse y proyectarse como el merengue del presente. Y, sobre todo, del futuro.

Comentarios